與氮氣(動力學直徑0.36 nm)和氬氣(動力學直徑0.34 nm)相比,二氧化碳分子具有更小的動力學直徑(約0.33 nm),能夠更有效地進入超微孔結構(孔徑<0.7 nm),獲取更為精確的微孔信息。這一特性使CO?成為研究活性炭、分子篩、金屬有機框架材料(MOFs)等微孔發達材料的理想吸附質。相比之下,氮氣在77K下分析微孔材料時,常因動力學限制和擴散速度慢而難以在合理時間內達到吸附平衡,導致結果偏差。

二氧化碳吸附法的另一顯著優勢在于其操作溫度(通常為273K或298K,使用水浴鍋)接近室溫,避免了低溫操作帶來的諸多不便。這一溫度條件下,CO?的飽和蒸氣壓(P?)較高,使得儀器可以在更接近環境條件的狀態下運行,降低了對設備的要求的同時也提高了實驗的可重復性。因此CO?吸附法尤其適用于以下材料類型:

● 微孔發達的材料:如活性炭、分子篩、金屬有機框架材料(MOFs)等,這些材料的孔徑多在2nm以下,CO?能夠有效進入其中。

● 對氮氣可能存在特異性吸附的材料:如含有表面極性基團的氧化物材料,CO?的非極性特性可減少與表面位點的特異性相互作用。

● 需要快速分析的材料:CO?在273K下的擴散速度快于氮氣在77K下的擴散,分析時間可顯著縮短。

國際上普遍認可CO?吸附在微孔表征中的重要性。ISO15901標準已建議使用CO?作為分析超微孔的首選吸附質,而多家知名儀器廠商(如麥克儀器、國儀量子等)也已開發出相應的全自動分析系統和數據處理軟件。以下表格對比了三種常見吸附質的特性差異:

特性 | 氮氣(N?) | 氬氣(Ar) | 二氧化碳(CO?) |

動力學直徑(nm) | 0.36 | 0.34 | 0.33 |

常用分析溫度(K) | 77 | 87 | 273 |

飽和蒸氣壓(kPa) | 101.3 | 101.3 | 3,485 (273K) |

最適合孔徑范圍 | 中孔/大孔 | 微孔/中孔 | 微孔/超微孔 |

與表面極性位點作用 | 較強 | 弱 | 中等 |

分析速度 | 較慢 | 中等 | 較快 |

取樣量:取樣量應使樣品總表面積處于30 m2 - 120 m2 范圍為宜。可通過公式:比表面積 (m2/g) × 樣品量 (g) = 15-20 m2 初步估算。對于高比表面積的微孔材料(如活性炭、MOFs等),通常需要減少樣品量(可低至50-100 mg);而對于比表面積較小的材料,則可能需要增加樣品量至1-2 g,以確保獲得足夠的吸附信號。

稱重:需使用精密電子天平(精度0.01 mg以上),并考慮氣體回填和環境溫度變化的影響。對于表觀密度小、易飄灑的樣品(如石墨烯粉體),應先震實后取樣,并選用較大體積的測試樣品管,以避免樣品損失和測量誤差。稱重完成后,樣品需迅速轉移至樣品管中,盡量減少暴露在空氣中的時間,防止空氣中水分和雜質污染樣品表面。

脫氣溫度:脫氣處理的目的是清除樣品表面吸附的雜質分子(如水蒸氣、氮氣等),使材料表面達到清潔狀態,這是獲得準確吸附數據的前提。脫氣效果不佳會導致測試結果嚴重偏差,因此必須嚴格控制脫氣條件。

脫氣真空度與時間:,推薦在脫氣溫度下樣品管內的真空度最終達到≤1 Pa(高級別分析要求≤0.3 Pa)。脫氣時間取決于樣品性質、用量及脫氣溫度,一般為3-12小時。現代全自動分析儀(如國儀器量子Climber和SiCOPE系列)通常配備預處理站,支持原位脫氣(分析站直接脫氣)和異位脫氣(獨立的預處理站脫氣),并能實時監控真空度變化,為判斷脫氣終點提供客觀依據。

脫氣方式:。對于熱敏感材料,可采用階梯升溫法逐步提高脫氣溫度,避免樣品結構因突然受熱而破壞。例如,對于多孔碳材料,脫氣溫度通常設置在250-300℃;而對于金屬有機框架材料,則需根據其熱穩定性選擇適當的脫氣溫度(通常150-200℃)。

材料類型 | 推薦脫氣溫度(℃) | 脫氣時間(h) | 真空度要求(Pa) |

活性炭 | 250-300 | 6-10 | ≤0.1 |

分子篩 | 300-350 | 8-12 | ≤0.1 |

MOFs材料 | 150-200 | 6-8 | ≤0.3 |

石墨烯粉體 | 200-250 | 4-6 | ≤0.3 |

多孔氧化物 | 200-250 | 4-6 | ≤0.3 |

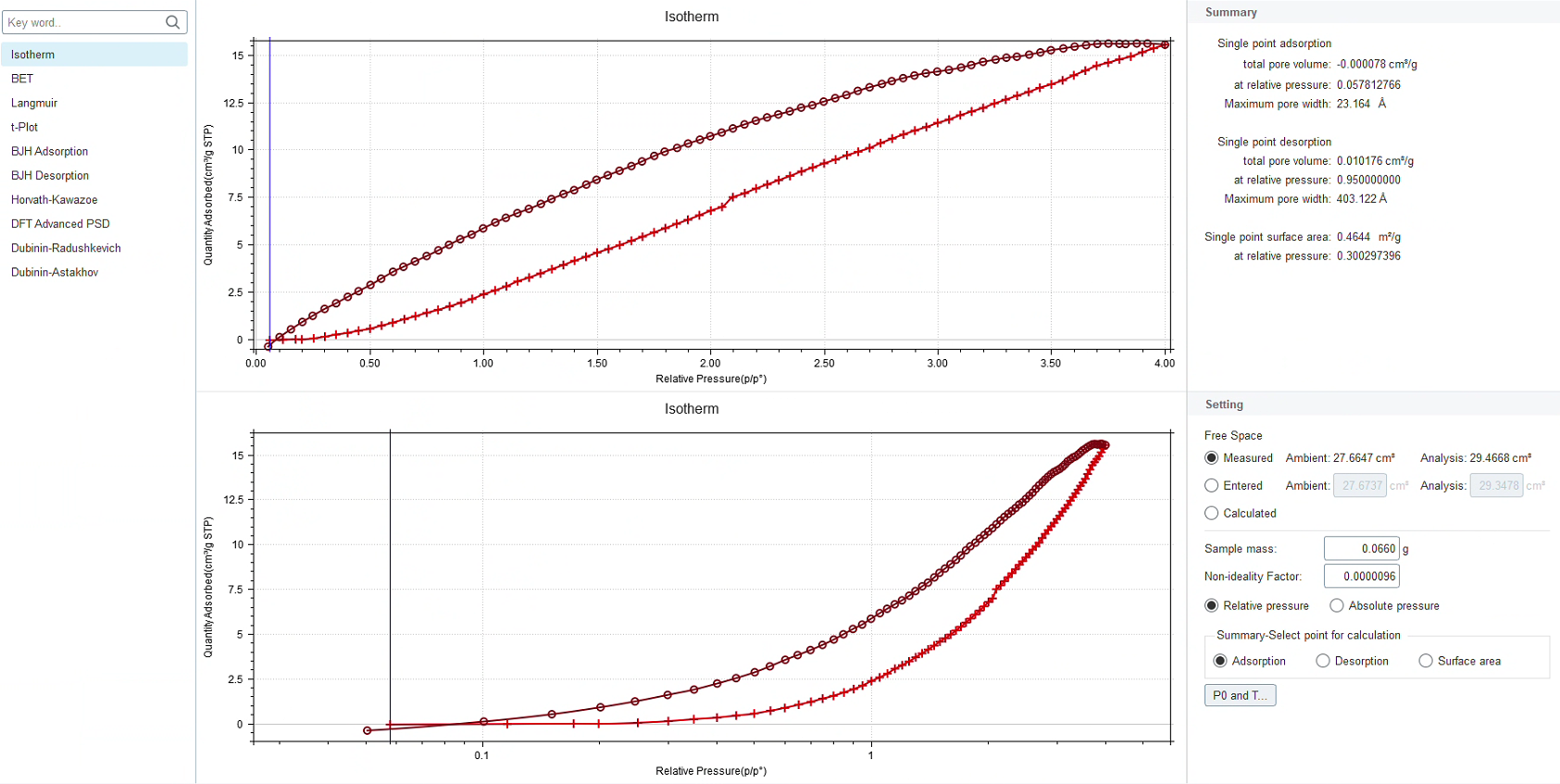

完成樣品脫氣后,即可開始CO?吸附測試。測試核心是獲取吸附等溫線,即在不同相對壓力(P/P?)下樣品對CO?氣體的吸附量。

冷阱準備是首要步驟。與氮氣吸附使用液氮(77K)不同,CO?吸附通常使用水浴鍋(273K)作為恒溫介質。這一接近室溫的條件大大簡化了實驗操作,減少了低溫流體的使用成本和風險。

吸附質引入階段,控制系統向樣品管中精確導入高純CO?氣體(純度99.999%以上),并監測壓力變化直至達到吸附平衡。靜態容量法是當前最常用的方法,其原理是引入一定量的已知氣體(吸附質)到含有待測樣品的分析室中,當樣品與吸附氣體達到平衡時,記錄最終的平衡壓力。這些數據用來計算樣品吸附氣體的量。

等溫線測量是通過在設定的壓力間隔內重復上述過程,直到達到預選的最大壓力。隨后壓力減少,獲取脫附等溫線。每個平衡點(吸附量和平衡壓力)用于繪制完整的吸附-脫附等溫線。對于CO?吸附,特別關注低壓區域(P/P? < 0.01)的數據采集,因為這一區域對應著微孔填充過程,對微孔表征至關重要。

與氮氣吸附不同,CO?吸附在273K下難以發生毛細凝聚現象,因此主要適用于微孔分析(<2 nm),而對介孔分析能力有限。對于全孔徑分布分析,通常需要結合CO?吸附(微孔)和氮氣吸附(中孔/大孔)數據。

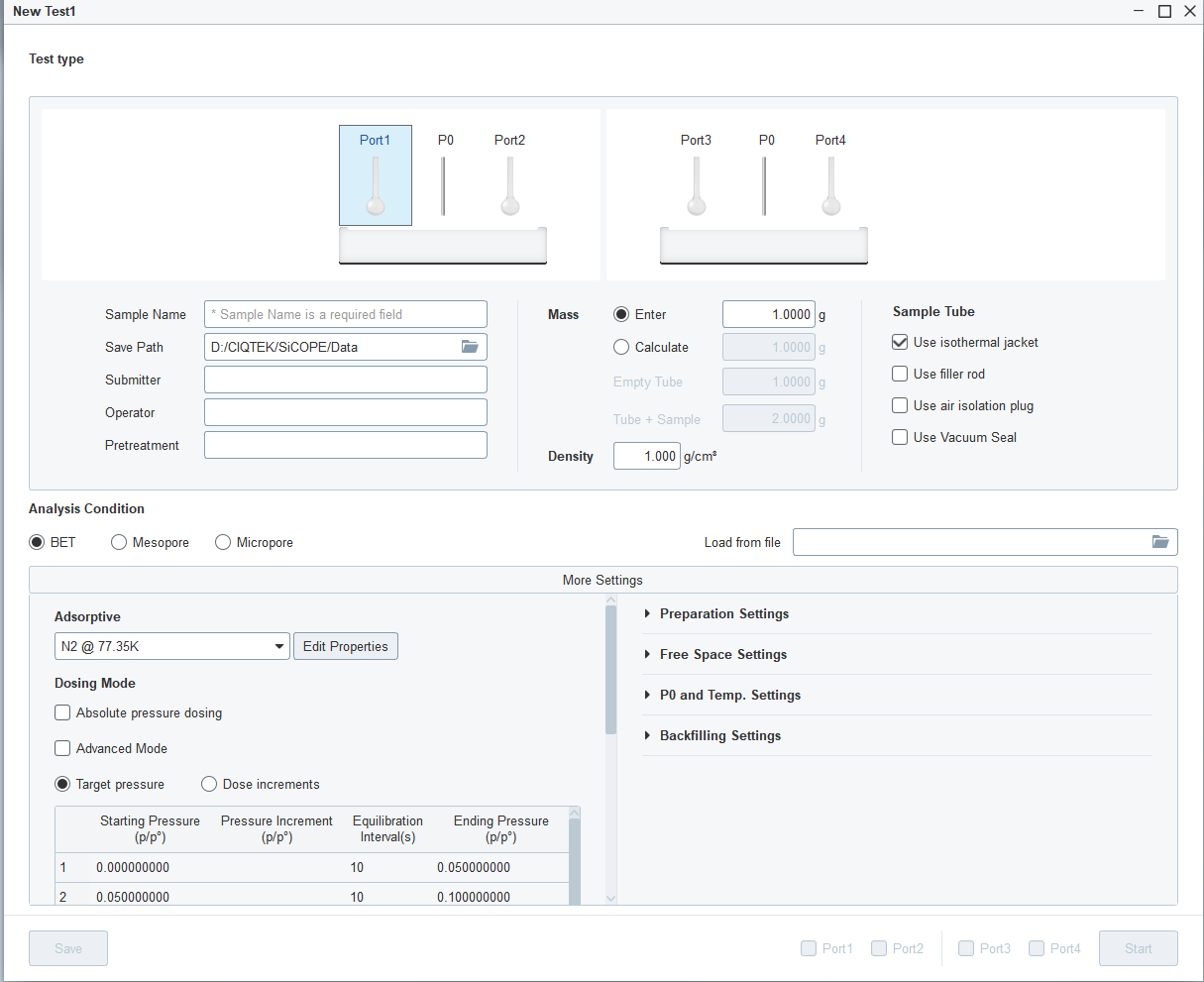

現代氣體吸附儀配備了功能強大的分析軟件,使復雜的數據處理變得簡單高效。以下以比表面積及孔徑推薦設備國儀量子的物理吸附儀Climber和SiCOPE系列為例,介紹CO?吸附測試的軟件配置與數據分析方法。

1. Adsorptive

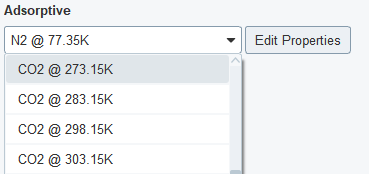

吸附質選擇,軟件庫中應選擇“CO?@273K"作為吸附質,系統會自動調用CO?在273K下的物性參數(如分子截面積、飽和蒸氣壓等)。CO?分子的有效橫截面積通常取0.187 nm2。

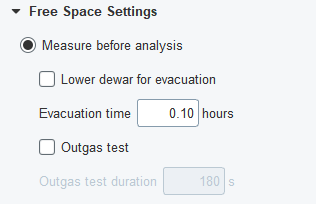

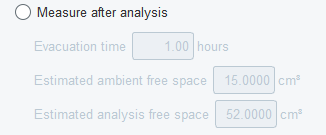

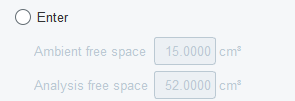

2. Free Space Settings

自由空間測量,軟件提供前標定、后標定、輸入和計算四種自由空間測量選項,對于二氧化碳吸附而言,通常推薦選擇前標定(Measyre before analysis)即可。

![]()

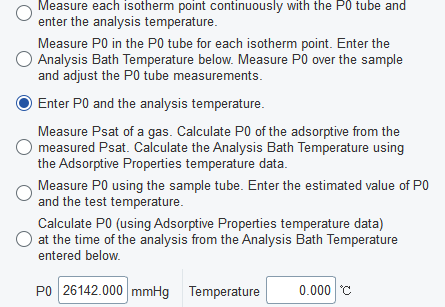

3. P0 and Temp. Settings

飽和蒸氣壓(P0)和溫度設置,軟件提供六種P0和溫度測量方式,對于二氧化碳吸附而言,推薦選擇第三項,即輸入P0和測試溫度。CO2飽和蒸氣壓在273.15K條件下為26142mmHg,在298.15K為48250.12mmHg。

獲得吸附等溫線后,需要合適的理論模型解析材料的比表面積和孔徑分布。比表面積及孔徑推薦設備國儀器量子Climber和SiCOPE系列軟件內置了豐富的分析模型,滿足不同材料表征需求。

比表面積分析方面,最常用的是BET模型(多點法)和Langmuir模型。需要注意的是,標準BET模型適用于P/P?在0.05-0.35之間的數據范圍,但對于微孔材料,由于在低壓區即發生微孔填充,BET線性區的上限可能需要調整至更低的相對壓力(如0.05-0.20)。Climber及SiCOPE系列具備BET一鍵智能選點功能,可解決微孔材料BET段前移的選點問題,消除人為偏差。

對于微孔材料,Langmuir模型通常更為適用,因為它基于單分子層吸附假設,更符合微孔中的吸附行為。研究表明,對于微孔發達的樣品,Langmuir比表面積值往往比BET比表面積更能反映真實表面特性。

微孔分析是CO?吸附的核心應用領域。常用的分析方法包括:

● t-plot法:通過比較實驗吸附量與無孔參考材料的標準吸附量,評估微孔孔容和外表面積。

● HK(Horvath-Kawazoe)法:基于熱力學模型,提供微孔孔徑分布信息,但假設孔形為狹縫狀或圓柱狀。

● NLDFT/QSDFT模型:非定域密度泛函理論是目前最先進的微孔分析方法,考慮流體分子間的相互作用,能提供更準確的孔徑分布。SiCOPE系列內置不少于40種NLDFT模型,適用于碳材料、沸石、MOFs等多種材料體系。

對于CO?吸附數據,由于在273K下CO?難以在介孔中發生毛細管凝聚,因此BJH法等介孔分析模型的應用有限。對于全孔徑分布分析,需要結合CO?吸附(微孔)和氮氣吸附(中孔/大孔)數據,使用NLDFT模型整合分析,獲得從0.35nm到100nm以上的完整孔徑分布。

COF材料CO2測試等溫線

進行CO?吸附測試時,需特別注意以下幾個方面,以確保數據的準確性和可靠性。

平衡時間設置對結果有顯著影響。在微孔分析中,由于孔道尺寸接近分子直徑,吸附平衡可能需要較長時間。建議根據材料特性設置合理的平衡時間,或采用平衡判斷標準(如單位時間內壓力變化小于特定閾值)而非固定時長。對于超微孔材料,適當延長平衡時間有助于獲得更準確的結果。

氣體純度也至關重要。CO?氣體中的雜質(如水汽、烴類等)會干擾吸附測量,導致結果偏差。應使用高純CO?(99.999%以上),并在氣體通路中設置凈化裝置,去除可能存在的微量雜質。

溫度控制是另一個關鍵因素。冰水浴的溫度穩定性直接影響飽和蒸氣壓的準確性,進而影響相對壓力計算。建議使用恒溫浴確保溫度波動小于±0.1K,并定期校準溫度傳感器。

二氧化碳作為吸附質在比表面積和孔徑分析,特別是在微孔材料精確表征方面,具有獨特且不可替代的優勢。隨著材料科學的發展和對微孔表征需求的增加,CO?吸附法正獲得越來越廣泛的應用。

CO?吸附法的核心優勢包括:

1. 超微孔分析能力:得益于較小的動力學直徑,CO?能夠表征低至0.35nm的超微孔。

2. 分析效率高:在273K下操作,避免使用液氮,且吸附平衡時間短。

3. 表面惰性:CO?為非極性分子,與表面極性位點相互作用弱,結果更可靠。

4. 應用范圍廣:特別適合碳材料、分子篩、MOFs等微孔發達材料的表征。

隨著國家標準方法的完善和儀器技術的進步(如國儀器量子Climber和SiCOPE系列所展現的高精度、智能化和可靠性),CO?吸附法將為新材料研發和質量控制提供更為強大的技術支撐。選擇正確的測試方法、遵循規范的操作流程、并依托高性能的分析儀器,是每一位科研與工程師獲得可信數據、洞見材料微觀結構的關鍵。